今年は戦後80年です。節目の年を迎える現在も、ウクライナやガザなど、世界各地では戦禍に苦しむ人びとがいます。朝起きれば、毎日のように戦争のニュースが報じられますが、この日本で戦争のない時代に生まれた私たちが、戦争を自分ごととして捉えるのはなかなか難しいことです。

少しだけ、個人的な話をします。私は1970年代の生まれです。両親はともに戦後の生まれですが、祖父母は戦前、大正の生まれです。戦中、祖父は招集されて出征し、沖縄の宮古島で終戦を迎えました。入営後に、故郷の家族に宛てて爪か毛髪を添えた遺書を書くように命じられたことや、営所には便所も手洗い所もなく、ほとんどの兵士が皮膚病を患っていたことを話してくれたことを記憶しています。泳げなかった祖父は、海が怖くて仕方がなかったのに、上官から「泳いで対岸の島まで渡れ」と命令されて海へ飛び込み、溺れ死にそうになりましたが、訓練以外では一度も発砲することなく、運よく生きて故郷に帰ることができました。

祖父の姉は、旧満州(現在の中国東北部)で終戦を迎え、命からがら日本へ帰ってきました。日本人学校で教師をしていた夫がシベリアに抑留されて亡くなっただけでなく、日本へ帰国する船の中で赤ちゃんだった末の子どもを亡くし、亡骸を海の上から見送った辛い体験をしています。

子どもの頃、私に戦争の体験を話してくれた祖父も祖父の姉も、もうずいぶん前にこの世を去りました。戦争を体験した人たちは少なくなり、その言葉を直接伺える機会は確実に減ってきています。もしかしたら、私の世代は戦争を体験した人たちから直接話を聞くことができた、最後の世代となるのかもしれません。

戦争は、国際政治や軍事の面から語られることが多いのですが、戦争の裏には1人1人それぞれの人生があります。戦争がはじまると、祖父のような「ふつうの人」が真っ先に戦地へ送られます。祖父の姉のような「ふつうの母親」が夫を、子どもを亡くします。私たちが暮らす街や家が、そして日常が破壊され、食べるものにも、着るものにも困るようになります。これは、いつの時代も、どの国でも変わりません。だから、戦争は絶対にしてはいけないのです。

そのことを、次の世代にどう伝えればいいのでしょうか──。まず大切なのは、戦争を「私たち」のこととして考えること。その入口のひとつに、本があるのではないかと私は考えています。

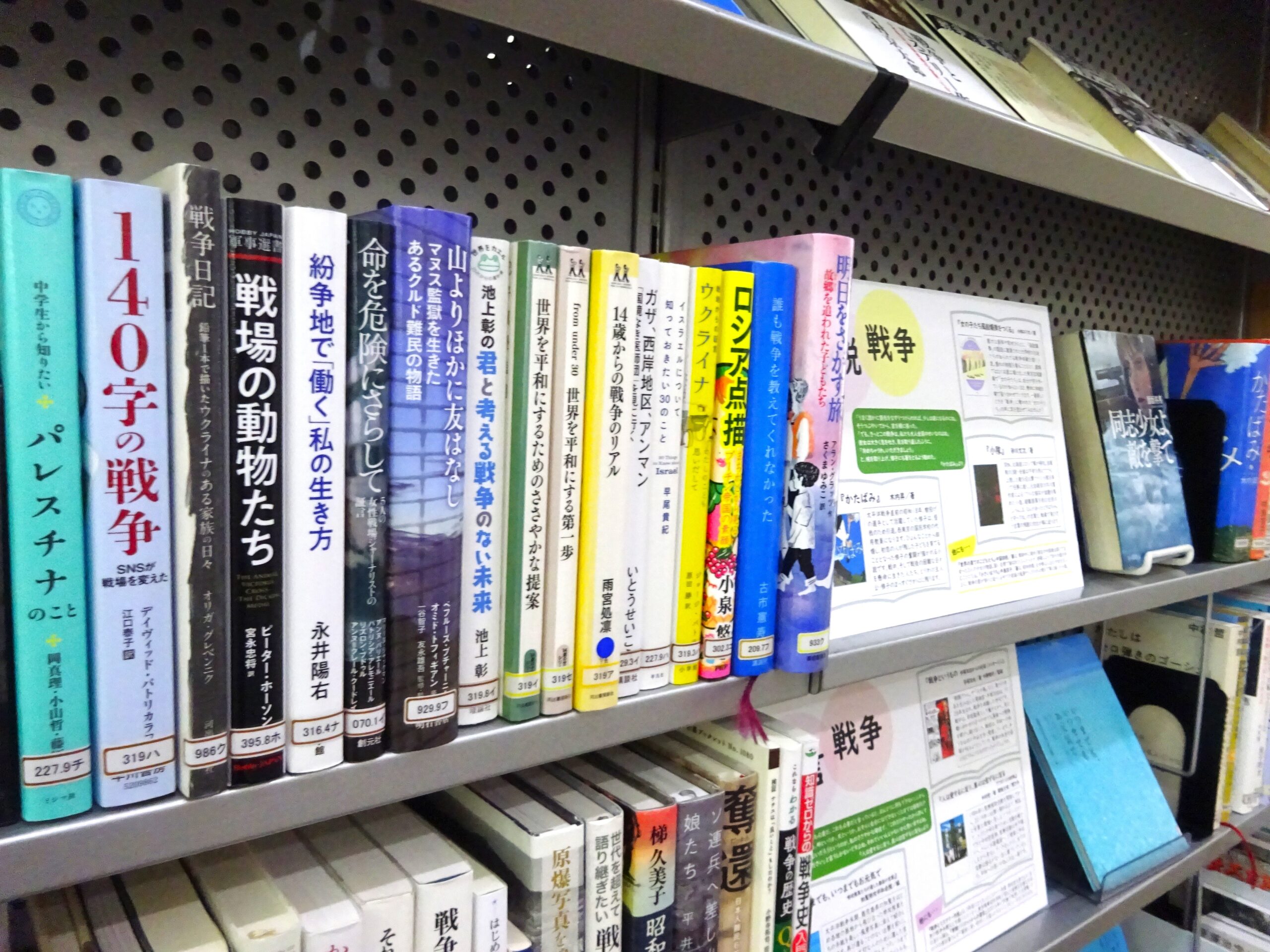

今回のコーナー展示では、戦争の恐ろしさ、そして平和の尊さを考えるきっかけとなる本を集めて、ご紹介します。本を通じて、平和への思いを深めて頂ければ幸いです。

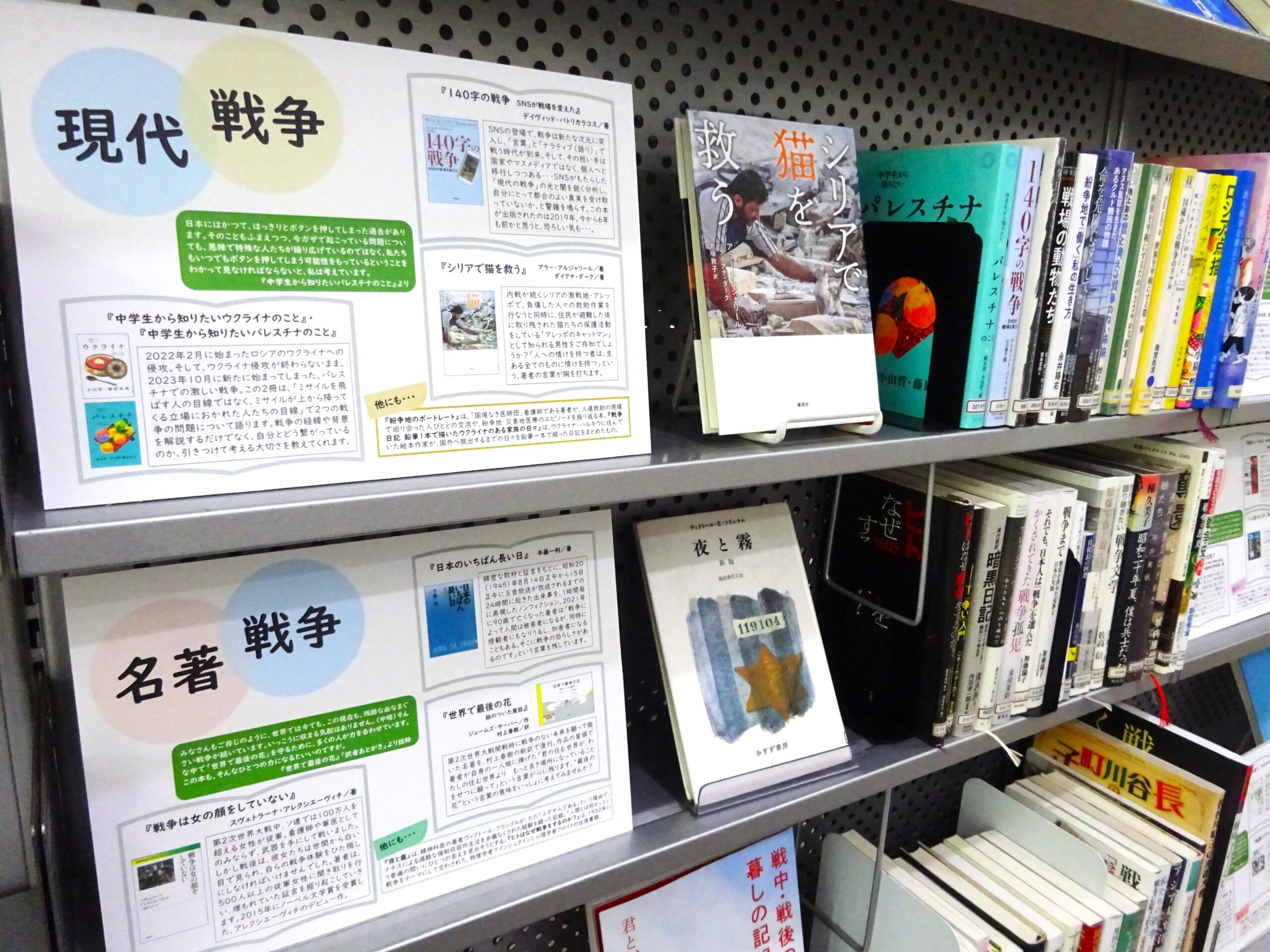

現代×戦争

日本にはかつて、はっきりとボタンを押してしまった過去があります。そのこともふまえつつ、今ガザで起こっている問題についても、悪辣で特殊な人たちが繰り広げているのではなく、私たちもいつでもボタンを押してしまう可能性をもっているということをわかって見なければならないと、私は考えています。

『中学生から知りたいウクライナのこと』 小山 哲、藤原 辰史/著 ミシマ社

『中学生から知りたいパレスチナのこと』 岡 真理、小山 哲、藤原 辰史/著 ミシマ社

2022年2月に始まったロシアのウクライナへの侵攻。そして、ウクライナ侵攻が終わらないまま、2023年10月に新たに始まってしまった、パレスチナでの激しい戦争。

この2冊は、「ミサイルを飛ばす人の目線ではなく、ミサイルが上から降ってくる立場におかれた人たちの目線」で2つの戦争の問題について語ります。戦争の経緯や背景を解説するだけでなく、自分とどう繋がっているのか、引きつけて考える大切さを教えてくれます。

『140字の戦争 SNSが戦場を変えた』

デイヴィッド・パトリカラコス/著 江口 泰子/訳 早川書房

SNSの登場で、戦争は新たな次元に突入し、「言葉」と「ナラティブ(語り)」で戦う時代が到来。そして、その担い手は、国家やマスメディアではなく、個人へと移行しつつある……

SNSがもたらした「現代の戦争」の光と闇を鋭く分析し、自分にとって都合のよい真実を受け取っていないか、と警鐘を鳴らす。この本が出版されたのは2019年。今から6年も前かと思うと、恐ろしい気も……。

『シリアで猫を救う』

アラー・アルジャリール、ダイアナ・ダーク/著 大塚 敦子/訳 講談社

内戦が続くシリアの激戦地・アレッポで、負傷した人々の救助作業を行なうと同時に、住民が避難した後に取り残された猫たちの保護活動をしている、「アレッポのキャットマン」として知られる男性をご存知でしょうか?「人への情けを持つ者は、生ある全てのものに情けを持つ」という、著者の言葉が胸を打ちます。

他にも……

『紛争地のポートレート』

「国境なき医師団」看護師である著者が、人道救助の現場で巡り合った人びととの交流や、紛争地・災害地医療のエピソードを振り返る本。

『戦争日記 鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々』

ウクライナ・ハルキウに住んでいた絵本作家が、国外へ脱出するまでの日々を鉛筆一本で綴った日記をまとめたもの。

小説×戦争

「うまく誰かに責任をなすりつけられれば、少しは楽になるのにね」

そうつぶやいてから、首を横に振った。

「でも、きっとこの戦争は、私たち大人全員のせいなのよね」

彼女は大きく息を吐き、気を取り直したふうに、

「冷めちゃうわ。いただきましょう」

と、椀を取り上げ、悌子にも箸をとるよう勧めた。『かたばみ』より

『かたばみ』

木内 昇/著 KADOKAWA

太平洋戦争直前の昭和18年、槍投げの選手として活躍していた悌子は、怪我のため引退。西東京の国民学校の代用教員になります。ひょんなことから結婚し、初恋の人が残した子どもを育てることとなった悌子の奮闘が描かれる小説です。

戦中、そして戦後の困難な日々を懸命に生きた人たち、とりわけ主人公・悌子のまっすぐさが心に残ります。

『女の子たち風船爆弾をつくる』

小林 エリカ/著 文藝春秋

膨大な資料や取材をもとに、「風船爆弾」の製造に動員された女学校の生徒たちの知られざる戦争体験を描く小説。憧れの制服を着ることもなく、劇場ではなく兵器工場と化した東京宝塚劇場で「女の子たち」は、自分が何を作っているのか知らないまま、懸命に和紙を糊で貼り合わせていきます。

一番美しいときを「戦争」に奪われた「女の子たち」の声に耳を澄ませてみませんか?

『小隊』

砂川 文次/著 文藝春秋

突如、北海道にロシア軍が侵攻。自衛隊の3尉・安達は不安を抱えつつも、上陸した敵を迎え撃つべく小隊を率いて任務に就く。元自衛官の芥川賞作家によるリアルな描写が話題を集めた小説。

避難誘導を拒む住民の「ふうん。ま、なんかあったときはちゃんと守ってね」の言葉と、戦場で飛び交う言葉の残酷な対比が胸に迫ります。

他にも……

『世界の果てのこどもたち』 中脇初枝/著

戦時中に満州(現在の中国東北部)で出会った3人の少女の物語。固い友情で結ばれた3人だったが、終戦によって別々の道を歩むことになる。

『小さいおうち』 中島京子/著

昭和初期、女中奉公に出た少女を主人公に、戦争の影が刻々と迫りくる中での家庭の風景や人びとの心情を丁寧に描いた小説。

名著×戦争

みなさんもご存じのように、世界では今でも、この現在も、残酷な血なまぐさい戦争が続いています。いっこうに収まる気配はありません。(中略)そんな中で「世界で最後の花」を守るために、多くの人が力を合わせています。この本も、そんなひとつの力になるといいのですが。

『世界で最後の花』 「訳者あとがき」より抜粋

『世界で最後の花 絵のついた寓話』

ジェームズ・サーバー/作 村上 春樹/訳 ポプラ社

第2次世界大戦開戦時に戦争のない未来を願って描いた名著を、村上春樹の新訳で復刊。

作品の冒頭で著者が自身の一人娘に捧げた「君の住む世界が、わたしの住む世界より もっと良き場所になっていることをせつに願って」という言葉が心に残ります。“最後の花”という言葉の意味をいっしょに考えてみませんか?

『戦争は女の顔をしていない』

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/著 三浦 みどり/訳 岩波書店

第2次世界大戦中、ソ連では100万人を超える女性が従軍。看護師や軍医としてのみならず、武器を手にして戦いました。しかし戦後は、彼女たちは世間から白い目で見られ、自らの戦争体験をひた隠しにしなければいけませんでした。著者は500人以上の従軍女性に聞き取りを行ない、埋もれていた証言を掘り起こしていきます。

2015年にノーベル文学賞を受賞した、アレクシエーヴィチのデビュー作。

『日本のいちばん長い日』

半藤 一利/著 文藝春秋

綿密な取材と証言をもとに、昭和20(1945)年8月14日正午から15日正午に玉音放送が放送されるまでの24時間に起きた出来事を、1時間毎に再現したノンフィクション。

2021年に90歳で亡くなった著者は「戦争によって人間は被害者になるが、同時に傍観者にもなりうるし、加害者になることもある。そこに戦争の恐ろしさがあるのです」という言葉を残しています。

他にも……

『夜と霧』

精神科医の著者ヴィクトール・フランクルが、ただ「ユダヤ人である」という理由で、ナチスによる過酷な強制収容所生活を余儀なくされた経験を綴った記録。「人間とは何か」という普遍の問いにひとつの答えを見出そうとする。

『ヒトはなぜ戦争をするのか?』

1932年に戦争をテーマにして交わされた、物理学者アインシュタインと心理学者フロイトの往復書簡。

遺言×戦争

あれも必要だ、これも必要だと言っていると、ほんとうに何もできない。しかしまあ、神というか、天というか、おそらく自分にはできないことまでは強制なさらないだろうというのが、私のささやかな確信で、「これだけやったから許してください」と言うしかないですよね。それでいいんじゃないかと思いますよね。

『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束』

中村 哲/著 澤地 久枝/聞き手 岩波書店

1984年に医療援助活動を開始してから、2019年に凶弾に倒れるまで、戦乱と劣悪な環境に苦しむアフガニスタンで、人びとの命を救うために活動を続けてきた中村哲医師。医療活動は井戸掘りへ、さらに水路建設へ、と現実に呼応しながら変化していきましたが、全ての活動は揺るがない志に基づいていました。平和への思いがあふれる一冊です。

『いつまでも、いつまでもお元気で 特攻隊員たちが遺した最後の言葉』

知覧特攻平和会館/編 草思社

太平洋戦争末期、鹿児島県の知覧をはじめ各地の基地から飛び立った特攻隊員たちの手紙を美しい風景写真に添えて紹介しています。再び還ることのない出撃を前にした若者たちが、大切な人のために遺した言葉に耳を澄ませてみませんか?『いつまでも、いつまでもお元気で』というタイトルも、隊員の手紙の一節からとられたものです。

『戦争というもの』(手塚治虫からの伝言シリーズ)

手塚 治虫/著 中野 晴行/監修 童心社

「鉄腕アトム」や「火の鳥」など、数々の作品を生み出した漫画家・手塚治虫は、1928年生まれ。戦争を体験した世代です。戦中は、学徒動員として働きながら、死と隣り合わせの日々の中でも漫画への情熱を燃やし続けました。戦後は、平和への祈りを込めた作品を多く発表しています。

手塚が伝えようとしていた、戦争の本当の姿とはどのようなものだったのでしょうか。

他にも……

『戦争とミステリー作家』

3年前に亡くなったミステリー作家・西村京太郎さんが、自身の戦争体験などを綴ったエッセイ。東京陸軍幼年学校で迎えた終戦を多感な少年の目から綴る。

『零戦パイロットからの遺言』

2016年に99歳で他界した元零戦パイロットの原田要さんが「最後に若い世代に」と語ったラストインタビューをまとめたもの。

暮らし×戦争

だが、君が誰であろうと、忘れてはいけない。

ドアの向こうに、次の戦争が目を光らせて待っているということを。

人類の短い歴史とは、戦争の歴史であるから。

戦後とは、戦前のことだから。

『長谷川町子の漫畫大會 町子・戦中の仕事』

長谷川 町子/著 小学館

2015年夏、出版社の資料室で偶然発見された、「サザエさん」の作者・長谷川町子が昭和14年~18年春に描いた未発表作品を紹介する一冊。作中に「慰問袋」や「戦地」という言葉が登場する厳しい時代でしたが、町子が描いたのは温かく穏やかな日々の暮らしでした。若き日の町子にとっては、憧れの暮らしだったのかもしれません。

『戦中・戦後の暮しの記録 君と、これから生まれてくる君へ』

暮しの手帖社

雑誌「暮しの手帖」に寄せられた投稿を集め、1969年に出版された『戦争中の暮しの記録』から50年後に、ふたたび読者から戦争体験の投稿を募集し、それをまとめた一冊。手記からは、戦争中の一人ひとりの暮らしが伝わるとともに、日々の暮らしを戦争に奪われた体験を伝えなくてはならない、という強い思いが伝わってきます。

『つい昨日のできごと 父の昭和スケッチブック』

小手鞠 るい/著 平凡社

漫画家志望だった著者の父親が、戦中~戦後に記したスケッチブックを題材としたエッセイ。市民が実際にどのような暮らしをしていたのかを感じることができ、「あの頃の空気が伝わる」と、SNSでも話題となりました。

スケッチブックから創作された、祖父と孫の物語『川滝少年のスケッチブック』もオススメ。昔のことではない、つい昨日のできごとです。

他にも……

『戦時下のくらし』

大判の写真を多く掲載。戦時下の暮らしについて、視覚から理解を深めることができます。

『わたしたちもみんな子どもだった』

「あなたは玉音放送をどこで聴きましたか?」という問いかけから始まる、戦争体験の聞き書き集。「聞けるうちに聞いておかなくてはならない話は、きっとまだある」という著者の強い信念が伝わります。

アート×戦争

製作に参加した人びとが「この絵は私たちの絵だ」と強く感じておられること、また、位里さん、俊さんはいつも「《沖縄戦の図》はみんなで描いた絵だ」と話しておられたことの重要性を、私はそのとき初めて深々と理解しました。(中略)なかでもおばあちゃんが孫にしみじみと戦争の話をしておられる後姿を見るにつけ、つくづく美術館をつくってよかったと思います。

『戦争と美術』より

『未来へ 原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌2011-2016』

岡村 幸宣/著 新宿書房

「原爆の図」を展示するために、丸木位里・俊夫妻によって建てられた丸木美術館唯一の学芸員である著者が、「原爆の図」とともに日本各地、そして世界各国へとわたる日々を綴った作業日誌。

守るべき大切な絵があり、そのために作られた美術館で懸命に働く著者の覚悟と、未来への願いが伝わる一冊。

『戦争と美術 戦後80年、若者たちに伝えたい』

安斎 育郎、窪島 誠一郎、佐喜眞 道夫/著 かもがわ出版

戦場で命を落とし、画家になる夢を絶たれた戦没画学生たちの遺作を収集・展示する無言館館主、丸木夫妻から託された「沖縄戦の図」を展示する佐喜眞美術館館長、そして立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長の3氏が、美術が人間にもたらすもの、そして平和への願いを若者たちに語りかけます。

『暗幕のゲルニカ』

原田 マハ/著 新潮社

2003年2月にニューヨークの国連本部で実際に起きた、「ゲルニカ」のタピストリーが暗幕で覆われるという事件を題材とした小説。「剣ではなく、アートが戦争を止められるかもしれない」という、著者の反戦のメッセージが込められた小説です。作品の冒頭には、ピカソの言葉が掲げられています。

──芸術は、飾りではない。敵に立ち向かうための武器なのだ。

他にも……

『画家と戦争 日本美術史の空白』

昭和を代表する画家たちが、汗と泥、そして血にまみれながら戦う兵士や大陸の風景などを描いた戦争画を紹介。

『女性画家たちと戦争』

「戦争は男だけのものではない」と宣言し、1943年に結成された「女流美術家奉公隊」が描いた戦争画や、女性画家それぞれの戦争との向き合い方についても解説。

このコーナーは終了しております。 現在展開中のコーナーはこちら。

展開期間:2025年05月28日~07月28日