まだまだ暑い日が続いていますが、少しずつ秋がやってきますね。

秋といえば、食欲の秋、スポーツの秋、そして芸術の秋・・・と思い浮かべる方も多いかと思います。今回は、芸術の秋にちなんで「デザイン」をテーマにした特集を企画してみました。

私たちは、日常の中で知らず知らずのうちに「デザイン」に触れています。「デザイン」とは、見映えの格好良さを追求するものではありません。飾って美しいものや美術の延長にあるものではなく、毎日の暮らしをより楽しく、面白く、そして豊かにする身近なものです。

図書館の本を通じて、「デザイン」の世界をいっしょに楽しんでみませんか?暮らしを豊かにする新しい発見が、きっとあるはずです。

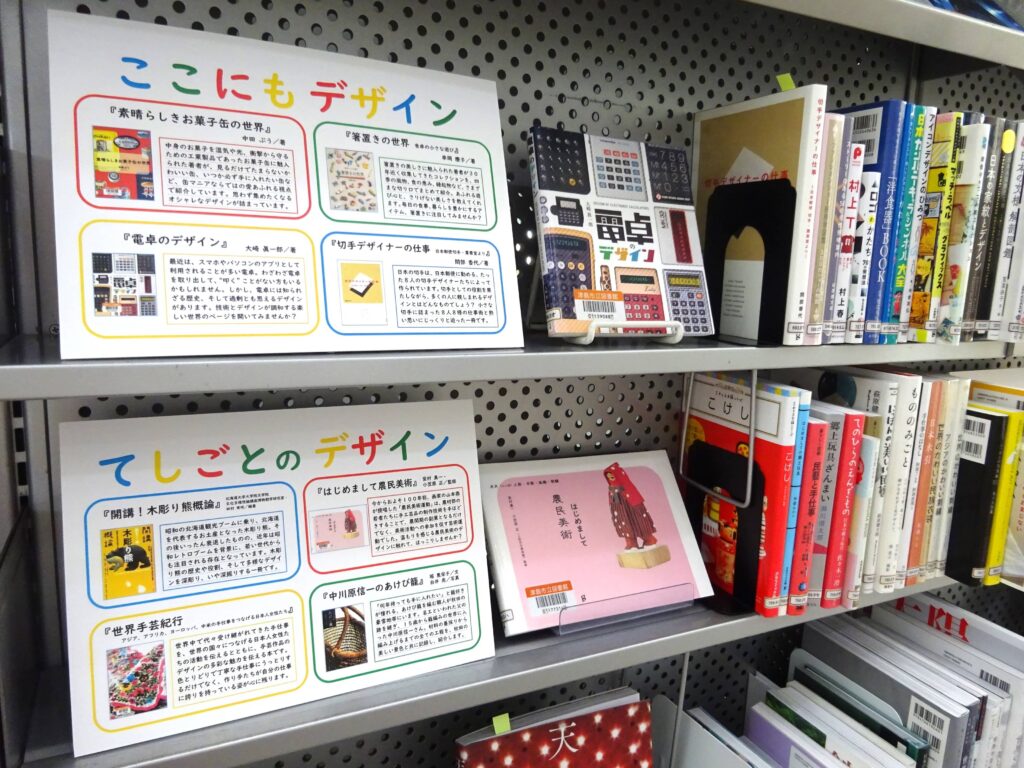

ここにもデザイン

最初に、「ここにも」デザインが!・・・の発見に詰まった本をご紹介します。暮らしに身近なもの、小さなもの、ちょっと懐かしいもの・・・デザインの面白さに気付かせてくれる本を並べてみました。

なにより、自分はイラストレーターではなくデザイナーだから。デザインにいちばんしっくりくる絵が必要なんです。

『切手デザイナーの仕事 日本郵便切手・葉書室より』

間部 香代/著 グラフィック社

日本の切手は、日本郵便に勤める、たった8人の切手デザイナーたちによって作られています。切手としての役割を果たしながら、多くの人に親しまれるデザインとはどんなものでしょう? 小さな切手に詰まった8人8様の仕事術と熱い思いにじっくりと迫った一冊です。

『素晴らしきお菓子缶の世界』

中田 ぷう/著 光文社

中身のお菓子を湿気や光、衝撃から守るための工業製品であったお菓子缶に魅入られた著者が、見るだけでたまらないかわいい缶、いつか必ず手に入れたい缶など、缶マニアならではの愛あふれる視点で紹介しています。思わず集めたくなるオシャレなデザインが詰まっています。

『箸置きの世界 食卓の小さな遊び』

串岡 慶子/著 平凡社

箸置きの美しさに魅入られた著者が30年近く収集してきたコレクションを、四季の風物、食の恵み、縁起物など、さまざまな切り口でまとめて紹介。あふれる遊び心と、さりげない美しさを教えてくれます。毎日の食事、暮らしを豊かにするアイテム、箸置きに注目してみませんか?

『電卓のデザイン』

大崎 眞一郎/著 太田出版

最近は、スマホやパソコンのアプリとして利用されることが多い電卓。わざわざ電卓を取り出して、“叩く”ことがない方もいるかもしれません。しかし、電卓には知られざる歴史、そして過剰とも思えるデザインがあります。技術とデザインが調和する楽しい世界のページを開いてみませんか?

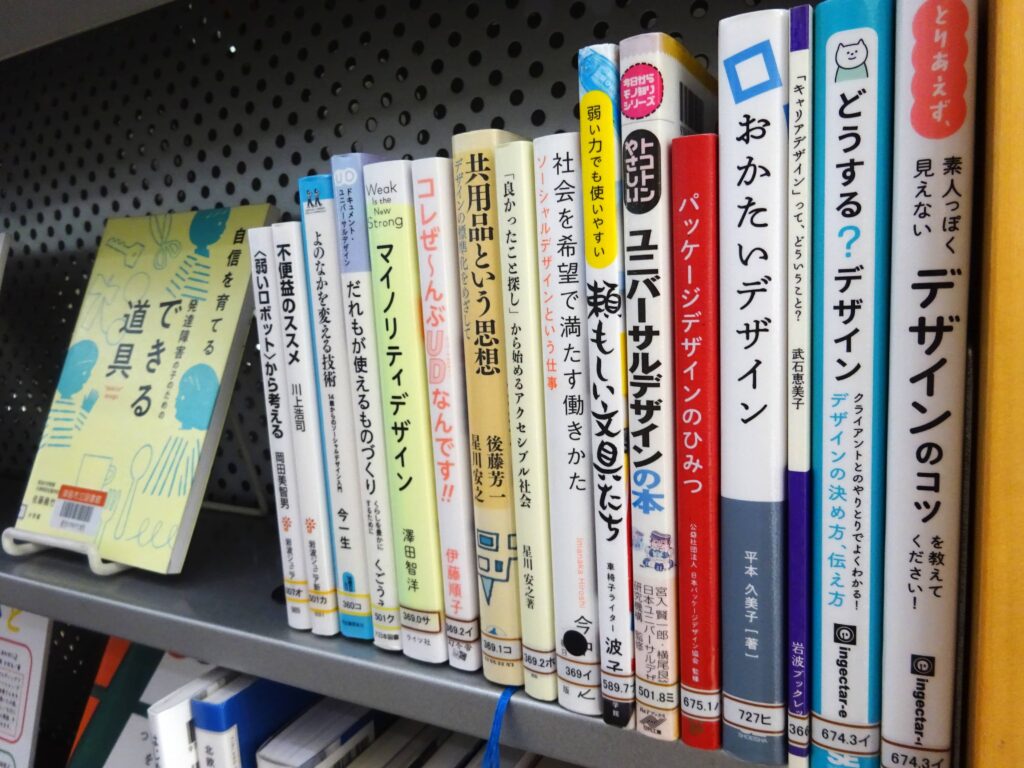

やさしいデザイン

困っている人のために役立つデザインや、より多くの人が暮らしやすい社会を実現するための「やさしい」デザインについての本をご紹介します。

読める文字がないのであれば、作ればいい。

誰に頼まれなくても、私が作ってみせる。

『奇跡のフォント 教科書が読めない子どもを知って-UDデジタル教科書体開発物語』

高田 裕美/著 時事通信出版局

文字を読むのに困難を抱える、ディスクレシアやロービジョンの子どもたちにも、見やすく、読みやすく、伝わりやすいことを目指して作られた「UDデジタル教科書体」をリリースするまでの書体デザイナーの挑戦を描く一冊。さて、困っている人のために役立つ、やさしいデザインとは?

『発達障害の子のためのできる道具 自信を育てる』

佐藤 義竹/著 小学館

食べこぼしが少なくなる、体や手を上手に洗えるようになる、ノートが書きやすくなる。発達障害の子どもたちが達成感を得られる、「〇〇することができる」体験をもたらす道具や手立てを紹介。障害の有無にかかわらず、多くの人びとに安心感を与える道具のデザインを教えてくれる本です。

『音のない世界と音のある世界をつなぐ ユニバーサルデザインで世界をかえたい!』

松森 果林/著 岩波書店

10代で途中失聴した著者は、あることをきっかけに「音のある世界と音のない世界をつなぎたい!」とユニバーサルデザインの道を志します。「できない理由」を思い浮かべるのではなく、「できる方法」をまず考えてみる。著者のそんな考え方には、一歩を踏み出すヒントが詰まっています。

『アクセシブルデザインの発想 不便さから生まれる「便利製品」』

星川 安之/著 岩波書店

牛乳パック上部の半円の切り欠き、シャンプー容器側面のギザギザ、ONスイッチを示す凸点……これらは「アクセシブルデザイン」とよばれ、モノをより多くの人にとって使いやすくするための工夫を意味します。暮らしに身近な「アクセシブルデザイン」の工夫に驚かされるはずです。

てしごとのデザイン

テクノロジーの進化が目覚ましい現代においても、今なお私たちは「てしごと」の持つ魅力に心惹かれています。「てしごと」ならではのデザインの魅力に迫ります。

「特に難しいことはないですよ。編むだけなら、誰にでもできます」

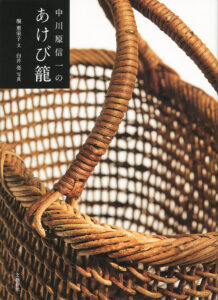

『中川原信一のあけび籠』

堀 惠栄子/文 白井 亮/写真 文藝春秋

「何年待っても手に入れたい」と籠好きが憧れる、あけび籠を編む職人が秋田の豪雪地帯にいます。名工といわれた父の跡を継ぎ、15歳から籠編みの世界に入った中川原信一さん。材料の蔓採りから編み上げるまでの全ての工程を、秋田の美しい景色と共に記録し、紹介します。

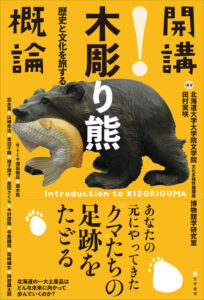

『開講!木彫り熊概論』

北海道大学大学院文学院文化多様性論講座博物館学研究室・田村 実咲/編著 文学通信

昭和の北海道観光ブームに乗り、北海道を代表するお土産となった木彫り熊。その後いったん衰退したものの、近年は昭和レトロブームを背景に、若い世代からも注目される存在となっています。木彫り熊の歴史や役割、そして多様なデザインを深彫り、いや深掘りする一冊です。

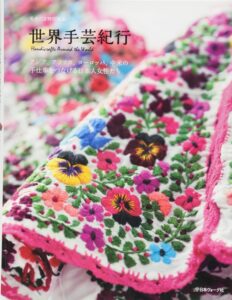

『世界手芸紀行 アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中米の手仕事をつなげる日本人女性たち』

日本ヴォーグ社

世界中で代々受け継がれてきた手仕事を、世界の国々につなげる日本人女性たちの活動を伝えるとともに、手芸作品のデザインの多彩な魅力を伝える本です。色とりどりで丁寧な手仕事にうっとりするだけでなく、作り手たちが自分の仕事に誇りを持っている姿が心に残ります。

『はじめまして農民美術』

宮村 真一・小笠原 正/監修 グラフィック社

今からおよそ100年前、画家の山本鼎が提唱した「農民美術運動」は、農村部の若者たちに手工芸品の制作技術を手ほどきすることで、農閑期の副業となるだけでなく、美術活動への参加を促す芸術運動でした。温もりを感じる農民美術のデザインに触れて、ほっこりしませんか?

デザインするひとびと

ひとつひとつのデザインには、それを生み出す「ひとびと」がいて、ひとつひとつに思いが詰まっています。その熱い思いが伝わる本をご紹介します。

芸術作品ではなく、

多くの人に必要とされ

受け入れられるデザインをつくっていきたい。

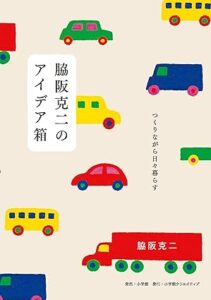

『脇阪克二のアイデア箱 つくりながら日々暮らす』

脇阪 克二/著 小学館クリエイティブ

日々の暮らしとリズムを大切にしながら創作を続ける、80歳のテキスタイルデザイナー・脇坂克二さん。1968年にフィンランドに渡り、マリメッコ社初の日本人デザイナーとして活躍。現在は、京都を拠点に創作を続けている脇坂さんの言葉と、たのしい作品を紹介します。

『ウエディングドレス おしあわせに』

玉岡 かおる/著 幻冬舎

世界中の女性に愛されるウエディングドレスを制作し、国際的なファッション・デザイナーとして活躍した桂由美さんをモデルに、その半生を鮮やかに描いた小説。偏見と因習に抗いながら、「美しいものに国境はない」と信じて、戦中から戦後、そして高度経済成長期を力強く歩みます。

『柳宗理 さあ、良い仕事をしよう』(別冊太陽)

平凡社

日本が生んだ工業デザイナーの草分け的存在・柳宗理。優美な曲線をもつ家具や、機能的な食器や調理道具、そして札幌冬季オリンピック聖火台や高速道路の防音壁といった公共施設まで、多岐にわたる仕事を紹介します。「本当のデザインは、流行と戦うところにある」と語った柳宗理の真意とは?

『つづくをつくる ロングライフデザインの秘密』

ナガオカ ケンメイ/著 西山 薫・日経デザイン/編集 日経BP

「ロングセラー商品のほとんどには、長くつづくための工夫が必ずある」という著者の視点から、23のロングセラー商品と企業を取材し、デザインに関わる人びとの声を集め、それぞれの創意工夫に迫ります。「未来のものづくり」のための健やかなヒントが詰まった一冊です。

まちなかのデザイン

家から外へと足を一歩踏み出すと、「まちなか」では多くのデザインを発見できます。あなたの暮らす町にも、面白いデザインがきっとあるはず。

目の前を鑑賞するだけでは十分ではない。

上を向いて歩こう。『天井美術館』より

『天井美術館』

五十嵐 太郎・菊地 尊也/編著 グラフィック社

スマホの画面に目を落とす時間が長い方も、たまには上を向いて歩いてみませんか?とくに建物の中では……ということで、頭上に広がる天井に焦点を当て、劇場や教会、駅など、古今東西40の建築物の天井を紹介する本はいかがでしょう?見上げた先に、美しい世界が広がりますよ。

『すごいエスカレーター』

田村 美葉/著 エクスナレッジ

「エスカレーターのある風景」を収集することをライフワークとする著者が、「これは」と思ったエスカレーターを日本全国から選りすぐって紹介する一冊。「いつもの生活」で乗っていた、「いつものエスカレーター」が面白い乗り物に思えてくる、そんなデザインが詰まっています。

『厳選!デザインマンホール大図鑑』

カラーマンホール研究会/編 グラフィック社

まちなかで見かけるマンホール蓋には、その土地の名物や縁あるキャラクターなどがデザインされているものもあります。この本では、厳選したデザインマンホール、計553枚を紹介。ちなみに、津島市では「藤」と「まきわら舟」を組み合わせたマンホール蓋が設置されています。

『足の下のステキな床』

今井 晶子・奥川 純一・西村 依莉/著 グラフィック社

天井を見た後は、床も見てみましょう。ということで、喫茶店やデパート、ホテルなどを中心に、昭和の建物を彩った床に注目した写真集です。建物の中で最も劣化しやすく、建物が取り壊されるとともに消えていく、はかなくも美しい床。下を向いて歩くのも、悪くないように思えてくる一冊。

本まわりのデザイン

最後に、ここは図書館なので、「本まわり」つまり、本にちなんだデザインをご紹介します。

「私はあまりセンスは良くないけどね。でももしかしたら“好き”ということによってセンスは培われるのかもしれないね」

『印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像』

雪 朱里/著 池田 晶紀・川瀬 一絵/写真 グラフィック社

日本の印刷や紙づくりを支えてきた凄腕の職人や技術者の技と人生に迫る本です。どんな印刷物も誰かの手によって作られていて、それぞれの分野で、凄まじいほどの技術や真摯な仕事によって作られていることを教えてくれます。名工たちの言葉、そして笑顔にグッときます。

『日本のブックデザイン一五〇年 装丁とその時代』(別冊太陽)

平凡社

幕末から現代にかけて、和装から洋装へと変わったのは服装だけでありません。150年という時間の中で、本も和装から洋装へと姿を変え、私たちを楽しませてきました。世界でも類を見ないといわれる、豊かな装丁文化を持つ日本。その美しいブックデザインを紹介します。

『本のある空間採集 個人書店・私設図書館・ブックカフェの寸法』

政木 哲也/著 学芸出版社

建築家であり、イラストレーターでもある著者が全国各地の個性豊かな書店・古書店・ブックカフェを訪ね歩き、その空間を図面とイラストで記録した本です。手書きならではの温もりとデザインの工夫が詰まっていて、店舗デザインに興味がある方にも、本が好きな方にもオススメの一冊。

『ニッポンのアンティークしおり』

豊嶋 利雄/著 グラフィック社

テレビやインターネットがなかった時代は、新聞や雑誌、ポスターだけでなく、「しおり」も重要な広告媒体でした。「しおり」の小さな紙面には長く手元に残してもらうための工夫が凝らされ、風俗、世相、流行が息づいています。小さな「しおり」に詰まった豊かなデザインに脱帽させられます。

このコーナーは終了しております。 現在展開中のコーナーはこちら。

展開期間:2025年9月24日~11月9日