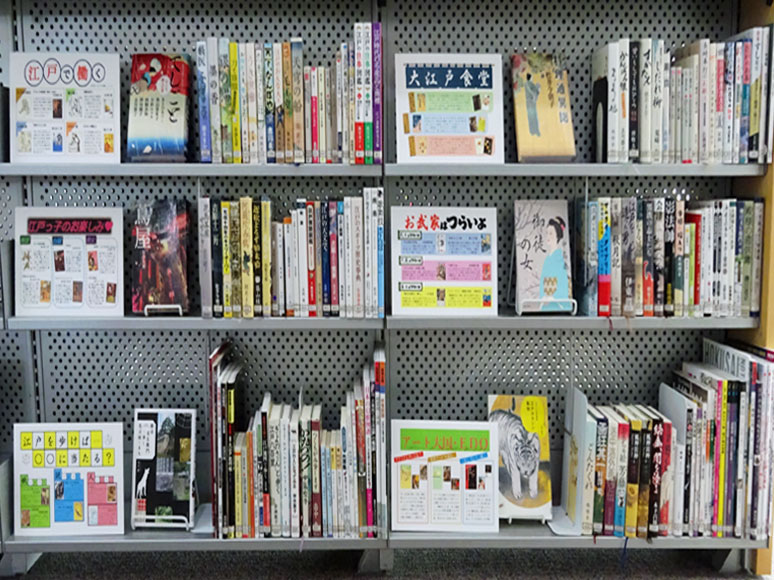

1603年に徳川家康が江戸幕府を開いた後、およそ250年を超える長い間続いた江戸時代は、世界史上でも類を見ない「天下泰平」といわれた時代でした。

世の中が落ち着いていたからこそ、多くの文化が生まれ、そして楽しみを求める人たちがいました。

そんな、人たちが生き生きと暮らした江戸時代をご堪能頂ければ、と思います。

では、一緒に江戸の町で遊びましょう。

江戸時代の都市では、さまざまな職業の人たちがお互い助け合いながら、日々の生活を営んでいました。

ということで、「あんな仕事」や「こんな仕事」で働く人たちの本を集めてみました。

うっかり江戸時代にタイムスリップしてしまった場合、自分はどのような仕事に就くべきか……そんな妄想を楽しみつつ、本を選んでみても楽しいかもしれません。

-

寺子屋の師匠

『てらこや青義堂 師匠、走る』 今村翔吾

いかなる子でも受け入れる方針の寺子屋「青義堂」で師匠を務める十蔵は、かつては凄腕と怖れられた隠密。個性豊かな筆子たちを守るため、今日も全力で走ります!! -

櫛引職人

『櫛挽道守』 木内昇

幕末の木曽山中・藪原宿を舞台に、「神業」と称えられる腕前を持つ父に憧れ、一帯の名産である「お六櫛」づくりに生涯を捧げた女性・登勢の物語。文学賞三冠獲得した話題作。 -

小児医師

『藪医ふらここ堂』 朝井まかて

天野三哲は「面倒臭ぇ」が口癖の江戸・神田三河町で開業する小児医師。朝寝坊する、患者を選り好みする、と近所でも有名な藪医者だが、ひょんなことから患者が押し寄せてきて……。 -

とむらい屋

『とむらい屋颯太』 梶ようこ

江戸・新鳥越町にある「とむらい屋」を舞台に、江戸の”おくりびと”達の人生と仕事が描かれます。弔いは死者のためにではなく、残された者のためにするー、颯太の言葉が心に残ります。

2013年、「和食」がユネスコの無形文化財に登録されました。握り鮨、天ぷら、鰻の蒲焼きなど、日本食として代表的な食べ物の多くは江戸時代に誕生しているので、「和食」のルーツは江戸時代にあると考えられそうですね。

ま、せっかくのご馳走が冷めちゃいますので、面倒くさい説明は置いときましょう。

どうぞ、熱々をお召し上がりください。

-

憧れの味、名店の味。

松井今朝子さんの『料理通異聞』は、江戸時代に名料亭として名を馳せた「八百善」を舞台に、主・栗山善四郎をモデルとして描いた小説。『江戸から伝わる味をたずねて』、『完本大江戸料理帖』では「八百善」四代目主人・栗山善四郎の料理本『江戸流行 料理通大全』から再現した料理がレシピ付きで掲載されています。

-

「みをつくし」の世界

2009年に出版されて以来、第一作『八朔の雪』が貸出累計130回を超えるなど、津島市立図書館でも絶大な人気を誇る連作時代小説「みをつくし料理帖」。未公開レシピも収録されている『みをつくし献立帖』や、DVD『みをつくし料理帖』1・2・3・4なども所蔵しています。温かな料理と心をどうぞお召し上がり下さい。

-

デザートはいかが?

『江戸時代の和菓子デザイン』は徳川家御用達の菓子屋による美しい菓子デザイン496点をオールカラーで紹介。ページをめくって眺めるだけでも、うっとりする一冊です。田牧大和さんの『甘いもんでもおひとつ』、西條奈加さんの『まるまるの毬』は、どちらも江戸時代の菓子舗が舞台となっている小説です。

生きていくには「お楽しみ」がなくてはつまらないですよね。

もちろん、江戸を生きた人たちもそれぞれの「お楽しみ」を持っていましたよ♥

むしろ、現代よりも生きることを楽しんでいた「達人」が、たくさんいたようです。

それでは、江戸っ子のみなさんに「お楽しみ」を教わりましょうか……。

-

落語

『江戸落語図鑑』 飯田泰子

江戸を舞台とした古典落語を題材に、江戸の「仕事・遊び・暮らし」について、絵をふんだんに使って解説。知ればもっと楽しくなる、江戸の暮らしを落語国から覗いてみませんか?『寄席品川清洲亭』 奥山景布子

落語好きが高じて、寄席の開業を思い立った大工の棟梁・秀八と、団子屋を切り盛りするしっかり者の女房・おえい。品川の小さな寄席を巻き起こる、笑いあり、人情たっぷりの時代小説。 -

出版

『蔦屋』 谷津矢車

出版の力で、江戸を面白くしてやろう―。吉原に生まれ、喜多川歌麿や写楽を売り出し、黄表紙や浮世絵などの版元として次々とヒットを放った出版プロデューサー・蔦屋重三郎の熱い物語。『江戸のベストセラー』 清丸惠三郎

江戸時代に誕生したベストセラー12作品について、その背景や作者、内容について解説した本。江戸時代の人々の教養の高さや発想の豊かさに驚かされます。 -

美女

『絵解き「江戸名所百人美女」』 山田順子

歌川国貞(3代豊国)が描いた「江戸名所百人美女」は、100人の美女を通して、江戸の女性たちの生き方や暮らしについて知ることができますが、美女にうっとりと見惚れてしまう一冊。『落花狼藉』 朝井まかて

江戸時代の初期、幕府公認の傾城町として誕生した吉原。吉原の大見世・西田屋の主人に拾われ、やがて妻となり、女将となった花仍。何度も何度も立ち上がる、強くて美しい女性の物語。

「天下泰平」の時代、とは即ち「戦」なき時代のこと。では、お武家はどうやって食べていくのか??……そう、江戸時代のお武家はつらいことも多いのです。ちなみに、近年の研究では「士農工商」は、上下関係の捉え方が適切でないとされており、現在は教科書にも掲載されていないとか……。”士”は”偉い人”だと教わった昭和世代にはビックリです。

-

武士はつらいよ

『大江戸武士の作法』 和田哲男

テレビドラマや歴史小説では出番が少ない下級武士達。彼らが普段どんな生活を送っているのか、ちょっと覗いてみると……うぅ、大変です。『立身いたしたく候』 梶よう子

瀬戸物屋の五男に生まれた駿平は、男五人兄弟では分家を立てられる保証もなく、いっそ武士になるのも面白かろう、と「野依家」に婿養子入り。駿平を待っていたのは、え、就職活動!? -

大奥はつらいよ

『江戸城と大奥 サライの江戸』

家康時代の江戸城や、秘境・大奥の世界をCGで完全再現!風呂もトイレも役職で異なる大奥の女性たち……昔も今も”女だってつらいよ”です!『大奥づとめ』 永井紗耶子

三千人を有するといわれた大奥では、「お手つき」にならなくても、文書係、衣装係、差配役など様々な職種があり、働く女性たちがいました。前向きな「お仕事小説」としてもオススメの一冊です。 -

藩士はつらいよ

『朝日文左衛門の「事件」』 大下武

尾張藩の藩士・朝日文左衛門が元禄4年から26年間書き続けた『鸚鵡籠中記』。その中には、名古屋城を舞台とした”あの事件”の話も……。『サムライ・ダイアリー 鸚鵡籠中記異聞』 天野純希

『鸚鵡籠中記』の筆者・朝日文左衛門が小説となって躍動!……といっても、大きな出来事があるわけではありません。酒好き、女好き、噂好きの憎めない姿に、なぜかホッとしてしまうのです。

広―い広い、江戸の町。地図を片手に歩いてみれば、「あんなモノ」や「こんなモノ」に当たります。おや、もしかして「アレ」が見えているのは私だけなのかな?おおっと、危ない……!本に夢中になって、うっかり転ばないように気をつけて下さいね。

-

妖に当たる

『つくもがみ貸します』 畠中恵

姉弟二人が切り盛りする損料屋(レンタルショップ)「出雲屋」の道具には「妖」がいっぱい!?『妖怪図譜』 安村敏信

浮世絵師が描いた妖怪が大集合!江戸に生きた妖怪たちは、恐ろしく、そして愛すべき存在でした。 -

謎に当たる

『図説 大江戸犯科帳』 学研パブリッシング

江戸時代に起きた事件や火災について詳しく書かれている一冊。市井のヒーローの実像にも迫ります。『なぞとき〈捕物〉時代小説傑作選』

女性時代作家による”捕物”をテーマとした短篇集。どこから読んでも面白い”6つの謎”をお楽しみあれ。 -

人に当たる

『古地図で大江戸おさんぽマップ』

古地図を読んで、江戸の「まちづくり」を知ろう!ページをめくれば、あなたも江戸っ子とすれ違う?『江戸へおかえりなさいませ』 杉浦日向子

“江戸から来た人”杉浦日向子のエッセイ集。江戸を愛し、江戸から愛された達人からの贈り物。

日本絵画が最も多彩な花を咲かせた江戸時代。近年は江戸の絵師たちが活躍する小説も、数多く出版されています。ほら、本を開いてみて下さい。目の前に色鮮やかな「EDO」が広がりますよ。

-

ライバルと書いて友?

今年、直木賞を受賞した作家・西條奈加さんの『ごんたくれ』は、”奇想の画家”といわれる長沢芦雪と曽我蕭白、二人のライバル関係と友情が描かれる物語作中に登場する2人の作品は『もっと知りたい長沢蘆雪』と『無頼の画家 曾我蕭白』でご覧頂けます。

-

“若冲ブーム”を読む。

2016年に開催された若冲展は44万人の来場者が集まり “若冲ブーム”と話題になりました。『よみがえる天才1・ 伊藤若冲』は、第一人者・辻惟雄さんによる入門書。澤田瞳子さんの『若冲』は半生をドラマチックに描いた小説。『若冲BOX』は色彩に注目を!

-

「父」、そして「師」。

父・葛飾北斎に「美人画を描かせたら俺より上手い」と言わしめ、北斎の画業を支え続けた三女・応為の謎に迫るノンフィクションが『北斎になりすました女 葛飾応為伝』。朝井まかてさんの小説『眩(くらら)』、DVD『百日紅』は、どちらも応為が主人公の物語。